全球智庫動態 | 歐盟工業5.0:韌性可持續的工業未來

圖1 原文刊載于2022年8月26日《全球智庫動態》研究報告(2022年卷第163期)

十年前,德國首次提出工業4.0的概念,2020年歐盟將其升級為工業5.0,并制定了與之相匹配的一系列政策框架,明確將其設定為未來10年制造業發展的抓手。可以預見的是,10年、20年后,工業“6.0”“7.0”已虛位以待……那么歐盟為何熱衷于一再推出工業發展新理念呢?

一方面,是源于客觀世界變化帶來的壓力。與美國相比,歐盟資源更匱乏、人口更密集、環境壓力更大,對綠色可持續、勞動力福祉、社會公平正義等方面的訴求也更為強烈,而這些恰恰是工業5.0的主要內容。

另一方面,是自身對掌控全球制造業話語權的戰略需求。與美國相比,歐盟的制造業積淀更為深厚,是為數不多與美國相比稍占上風的領域。因此,歐盟需要將這種優勢發揮到極致,蘊含在工藝標準、發展模式、限制領域之中。一旦“工業X.0”成為全球制造業的通用范式,歐盟既可以在平日高舉“指揮棒”,又可以在關鍵時刻揮舞起“狼牙棒”。

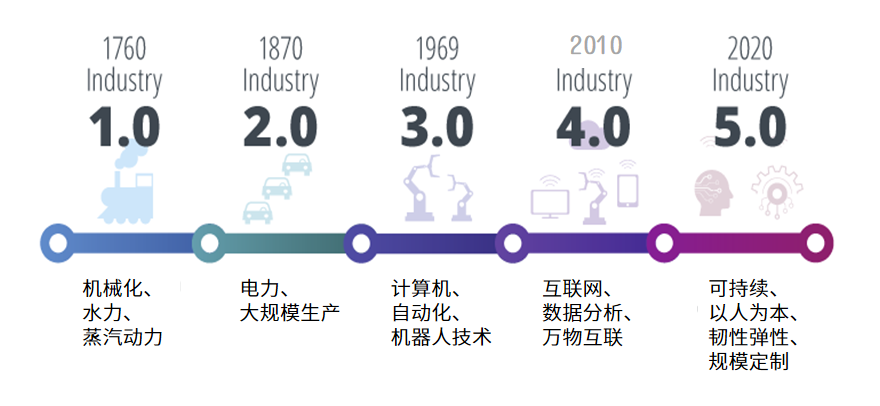

一、工業4.0向5.0理念的迭代躍遷

近年來,隨著全球氣候變化、資源短缺、新冠肺炎疫情流行等經濟和社會問題顯著加劇,特別是數字經濟導致的“贏者通吃(winner-takes-all model)”現象——技術壟斷和財富不均漸趨嚴重。工業4.0“對環境、社會和可持續發展等因素缺乏考量”,其局限性日益顯現。例如,工業4.0在框架和指標體系的設置上,沒有充分反映產業轉型中的新特征(如循環經濟的迅速發展),對于新技術理念的兼容度不夠,缺乏具有約束性的環保和能源利用效率指標等。

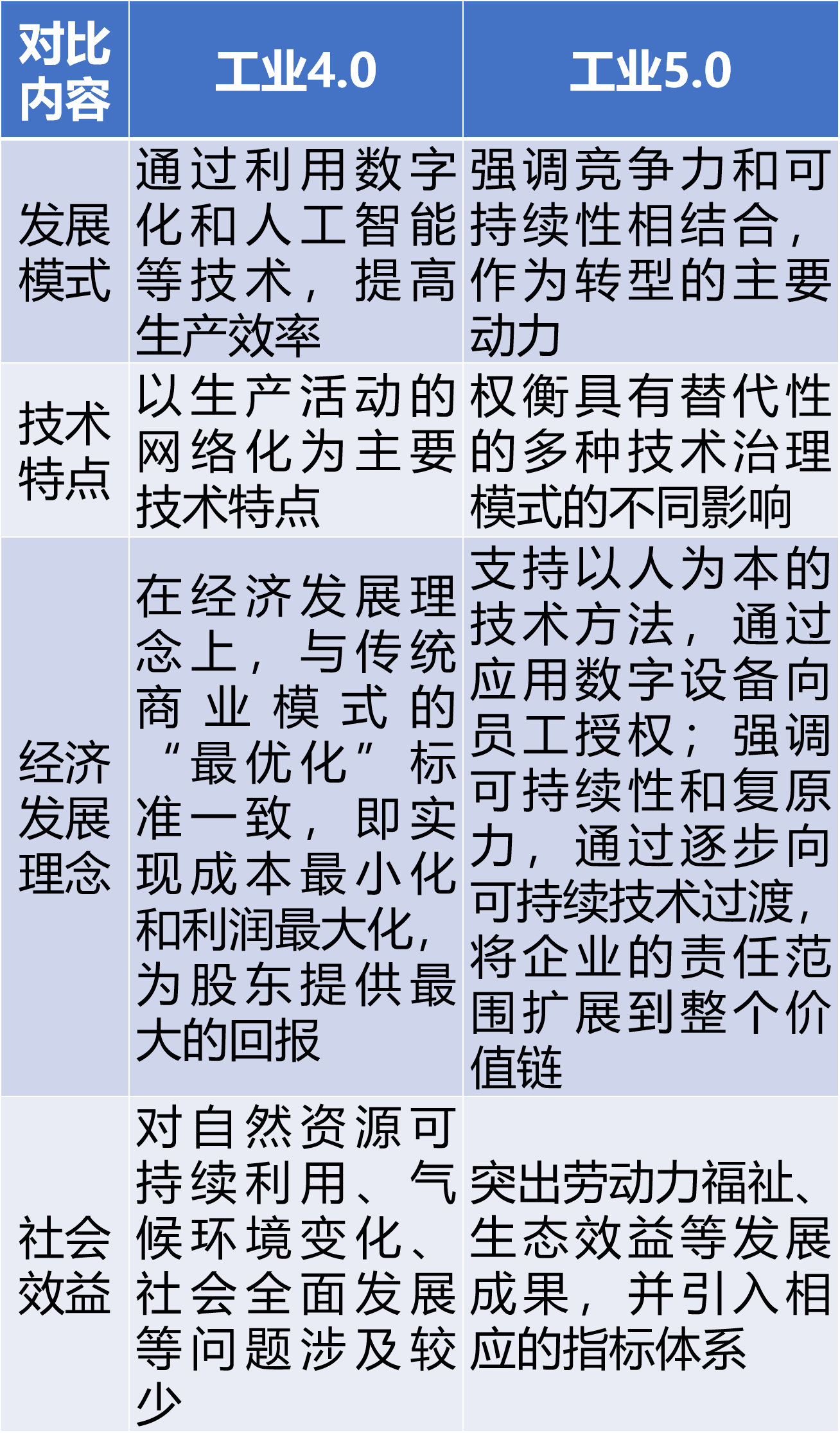

表1 工業4.0與工業5.0之間的差異 資料來源:歐盟委員會工業5.0系列文件(http://op.europa.eu)

過去10年,歐盟持續推進工業轉型實踐,并著手構建起更具彈性和韌性的經濟體系。隨著探索不斷深化、經驗持續積累,一種指導工業發展的新范式(new paradigm for the industrial transformation)——工業5.0應運而生。工業5.0,是對工業4.0內涵和外沿的深化與擴展,其中最顯著的變化,是更加側重工業發展的社會效益。在否定工業4.0“將效率和生產力作為唯一目標”的基礎上,工業5.0旨在推動工業生產模式和技術發展趨勢進一步向可持續、以人為本和韌性彈性的方向轉型。其充分體現了經濟數字化、環境友好型、重視勞動者福祉等工業發展的新趨勢,提出了構建“以公平為前提”的價值創造新方式,以期實現人類的共同進步,而并非由少數人(股東)占有工業發展成果。

圖2 工業1.0至工業5.0的演變過程

二、工業5.0的主要特征

作為人類工業發展理念的最新成果,工業5.0在理論框架和具體實踐中具有以下四個特征:

1. 強調經濟價值和生態效益的平衡

工業5.0理念通過擴大循環經濟比重、提升自然資源的利用效率,可推動現有價值鏈的重塑;在同樣的資源約束條件下強化制造業抵御外部沖擊的能力,進而增強制造業的彈性和韌性。

2. 推動部門間的合作以改善價值鏈彈性以改善價值鏈彈性

工業5.0的轉型過程,有賴于各部門間的有效協同,而非某一部門的單打獨斗。例如,通過農業與新能源部門的合作,“農業光伏”技術應運而生,從而為全球農業提供了一種更加節能環保的生產方式。

3. 有目的的數字化

工業5.0的實踐改變了數字化的本質,其流程可概括為“有目的的數字化”,而非傳統消費模式簡單的“數字翻版”。以工業5.0理念為指導的企業,并非將數字化視為提高生產效率的手段,而更加著眼于借助數字化的“綜合賦能”,協助企業實現通盤目標。目前,已有許多此類“以目的為導向”的中小型數字化制造企業涌現,這些企業通常具有創新能力強、重資產比重小、人力資源水平高等特點,強調“發揮人的創造力,從而實現企業的競爭力”,它們將成為工業5.0理念傳播的重要推動力。

4. 借助金融市場實現轉型

金融市場是踐行工業5.0理念的重要工具,借助金融市場的信號,市場主體和投資者可在工業5.0的轉型過程中做出更為正確的決策。而政府和相關部門也可引導私營部門的投資方向,使其同時滿足經濟和社會利益,并形成更為密切的公私合作關系。為更好地配合工業5.0理念落地,金融政策必須具有更明確的指向性,例如,推出更多基于價值的財政工具和信號機制、聚焦綠色和可持續發展的債券產品等。

圖3 工業5.0的三大組成元素

三、踐行工業5.0的主要舉措

踐行工業5.0的理念,自然不能“舊瓶裝新酒”,繼續套用工業4.0的原有框架。對此,歐盟計劃出臺一個旨在推進“良性治理”的新政策框架,該框架將包括3項優先發展的議題,分別為“服務于民的經濟(An economy that works for people)”“歐盟綠色協議(A European Green Deal)”和“數字時代的歐盟(A Europe fit for the digital age)”。

在此基礎上,歐盟國家和地區層面也正陸續出臺一系列促進工業5.0發展的具體舉措,逐步形成歐盟面向未來的韌性和可持續經濟發展的框架。歐盟提出的具有代表性的舉措,主要包括:

1. 建立嚴格的可持續性標準,確保透明度和可追溯性

貫徹工業5.0的理念,需要多項政策(氣候、地緣政治等)協調同步,而這些政策往往政出多門。因此,實現工業5.0轉型的前提是統一各部門的政策基準,其中最主要的是將韌性、可持續性、循環經濟等原則納入歐盟所有政策文件中,并確保有效執行。特別是應在“地平線歐盟(Horizon Europe)”“國家彈性和恢復計劃(Recovery and Resilience Plans)”等歐盟重點規劃中,率先執行。

2. 以“人類-地球-繁榮(people-planet-prosperity approach)”為理念,構建彈性價值鏈

工業5.0體現了由新自由主義(側重于以利潤和“股東至上”為重點)轉向更均衡發展模式的社會思潮,進一步突出了“資本多元化”(如人力和自然環境等)的理念。這種變化不僅需要強化對供應鏈的盡職調查,還需增強彈性以降低風險。覆蓋整個歐盟市場的“產品價值鏈全環節”盡職調查系統正在建設中,從而有效監測經濟活動全流程,減少供應鏈的整體碳足跡。對于未能實現綠色轉型目標的“系統性重要而不能倒(too systemically important to fail)”企業,將給予更多時間和空間,在脫碳、韌性發展、循環經濟等諸項指標符合相關標準后,方可繼續獲得融資支持、監管批準和經營許可。

3. 通過加強國際合作,在全球推廣工業5.0理念

歐盟可借此在制造業全球新標準、新規范的制定中保持其主導地位,進而在全球“可持續的數字經濟”發展浪潮中占得先機,爭取更大的戰略自主權。歐盟計劃借鑒全球金融治理中普遍采用的“金融穩定委員會”機制,建立類似的“行業穩定委員會(Industry Stability Board)”,以應對歐盟企業面臨的連鎖沖擊,以及轉型過程中的系統性風險。歐盟還應將工業5.0相關內容納入自由貿易談判和協定中,與貿易伙伴通力合作,推動工業5.0框架下的可持續性、生態設計、社會效益等標準在更多國家和地區的使用和通行。

4. 因地制宜制定創新政策,提升工業5.0的包容性

當前,歐盟內部的經濟差距持續擴大,工業轉型無疑將對欠發達地區產生更大影響。在創新系統、政策的設計上,對技術先進地區、經濟欠發達地區、產業結構轉型地區應予以區別對待;充分考慮不同技術水平對工業5.0理念的適用情況,以及各地區的比較優勢和執行能力,盡可能“量身定制”相關政策。

工業5.0有望使欠發達地區迎來新機遇。以“本地化戰略”為基本原則,工業5.0理念在執行過程中,將綜合運用經濟振興計劃、社會發展計劃和積極的勞動力市場政策,促進欠發達地區的新業態發展和結構性改革,推動制造業部門實現增效提質,并創造更多的就業崗位。此外,由于工業5.0理念側重打造“分散”的價值鏈,強調資源要素在多地區的均衡布局,有助于欠發達地區重新打造經濟增長點。

5. 提供公共資金支持

增加公共資金投入,可以彌補私營部門在研發支出方面趨向“風險規避型”的缺陷,對于探索可持續發展新模式、打造工業新生態至關重要。當前所有類型的公共資金支持手段——包括贈款、項目融資、貸款和投資等,往往用于單獨的部門、個人、業務驅動的項目,其成果的外溢性有限。對此,應徹底改革公共資金的資助機制,提升公共資金流動效率,強化投資的戰略導向,為更多處于早期和中期的創新項目提供支持,并著重擴大“應對短期緊急情況”及“強化長期復原力建設”的必要投資規模。

圖4 機器視覺應用軟件“Sherlock”,入圍了首屆工業5.0獎(工業5.0獎:旨在表彰為建設更加以人為本、可持續和有彈性的歐盟工業做出杰出貢獻的歐盟資助項目)

6. 營造有利于踐行工業5.0理念的市場環境

歐盟需修復各類市場失靈(market failures)現象,并針對重要領域予以政策傾斜(tilting the playing field)。例如,鼓勵對低碳和智能科技領域的投資;支持循環經濟開拓新市場;通過調節采購政策、價格機制、投資引導方向和監管框架,以及為“可持續企業治理”制定透明規則,確保產業平穩轉型。在相關行業建立新型共創伙伴關系。政府不應選擇贏家(picking the winners),而應支持“有創新意愿”的企業,通過競爭手段推動工業5.0理念的實施。

7. 鼓勵高校與率先踐行工業5.0的企業深化合作

推動有條件的大學進行教學改革,促進高校與中小企業、產業集群等結成“戰略創新組合”,通過強化技術創新的商業轉化(促進技術轉讓和許可辦公室發展)、打造“體驗實驗室”(科技解決方案現實場景測試)等途徑,率先推出一批工業5.0項目的實踐成果。鼓勵高校與行業機構共同探索更具風險承受力的研發體制機制,為跨學科、跨機構的交叉創新研究提供更健全的激勵方案。

8. 側重“人的發展”

促進社區、勞動力與經濟同步發展,增強社會凝聚力,是工業5.0理念的重要組成部分。應格外重視勞動力的就業保障問題。在企業、行業、地區和國家等各個層面,建立與勞動力群體的對話機制,確保勞動力隊伍在工業5.0轉型過程中實現平穩過渡。對部分受到沖擊的人群及時通過轉崗、異地遷徙、提供零工就業機會等手段化解失業風險。政府應與工會、企業等共同出臺一攬子措施,積極支持工人進行再教育和再培訓,著重提升數字技能以滿足工業5.0時代的就業市場需求。

注:本文由前灘綜研根據原文摘譯,文中觀點不代表本院及本公眾號觀點。

來源:歐盟委員會官網(https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industry/industry-50_en),圖片來自互聯網。